22時間目

「将来の夢、発見術」

-そんなのアリ!?って方法、集めてきました!-

オンデマンド講座(40分版)

- 講師

- 三石 原士 先生(パーソルキャリア株式会社 タニモク開発者・共創プロデューサー)

- 緩利 誠 先生(昭和女子大学現代教育研究所・所長)

- 日時:2024年12月22日(日)

- 会場:佐賀バルーンミュージアム

講座レポート

22時間目の講座のテーマは「将来の夢、発見術」。弘道館2といえば、佐賀にゆかりのある人を“先生”としてお迎えしていますが、今回は将来の夢を見つける面白い方法を考えた人を全国から探し出して佐賀に呼んできました!一人目は、パーソルキャリアの三石原士先生で他人に目標をたててもらう「タニモク」の開発者です。二人目は、昭和女子大学の緩利誠先生で、「やりたくないことから将来の夢を見つける授業」を考案した先生です。

今回の会場は、佐賀バルーンミュージアム(佐賀市松原)。バルーンが大空に舞い上がるあの風景は夢を語るのにピッタリ!でもあるんですが、実は本家本元の弘道館の跡地。志の高い江戸時代の若者たちが、切磋琢磨しながら学んだ場所です。そんな会場に集まったのは、中学生から24歳までの30名。将来の夢を聞かれても「やりたいことが分からない」、「特にない」、「やりたいことが多すぎて選び方が分からない」など、はっきりした答えが見つからず、気持ちがモヤモヤしがちなお年頃です。

まずは、三石先生による「タニモク」ワークショップ。他人に話を聞いてもらい、他人に自由に目標をたててもらうことで、これまでの自分になかった新しい切り口の考えが得られるワークショップです。受講生たちに「夢は人生の答えで、最終ゴールだと思っていませんか?」と呼びかける三石先生。「今日のワークでやりたいのは、人生の答えを見つけるのではなく、自分の中の”ありたい姿“を見つけてもらうこと。夢は北極星みたいなもので、昔の人は北極星を起点に自分の方角を決めていました。夢も同じで、完全にかたまったものではなく、はっきり見えるものでもなく、人生という旅路のなかで、進むべき方角を指し示してくれる”道しるべ“だと思っています」。

3人1組で行うワークの手順はいたってシンプル。まずはそれぞれ自分の今の状況、悩んでいることや充実していること、周りで起こっていることなどを絵に描きます。その絵をもとに、まずはAさんから自分の状況を説明し、話を聞いたメンバーはAさんをより知るためにいろんな質問をします。そして、「私がAさんだったら」という視点でAさんの目標をプレゼン。同じようにBさん、Cさんの目標も他のメンバーがプレゼンします。

ポイントは、家族や友人には恥ずかしくて言えないようなこともオープンに話すこと。相手が利害関係のない、初対面のメンバーだからこそ話しやすいのか、イキイキと話している受講生が多く、楽しそうな笑い声もあちらこちらから聞こえていました。

「他人の未来を真剣に考えて目標を考えているけれど、そこには自分の価値観が出ています。相手へのプレゼンは、自分にブーメランのように返ってくるんです」と三石先生。自分以外の視点を取り入れることで、目標の選択肢が広がるタニモクのすごさは、体験してこそ実感できます。アーカイブでは、ワークの手順やコツを分かりやすく説明しています。3人だけでなく、4人グループでもできるので、ぜひ仲間を集めて体験してみましょう。

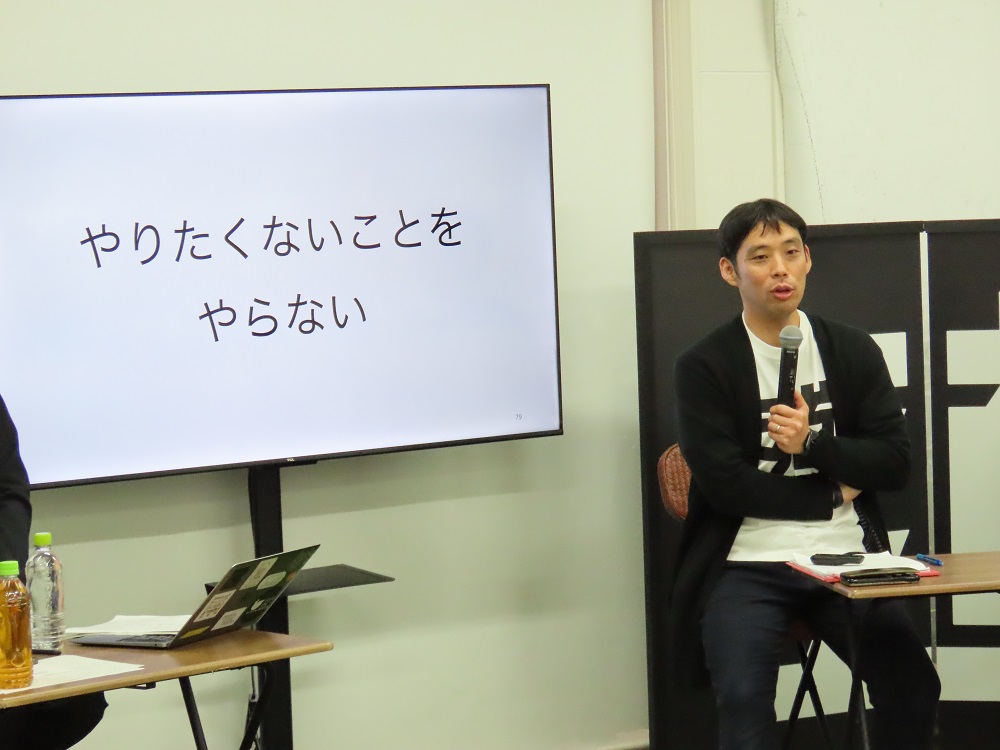

さあ次は、緩利先生のワークショップです。テーマでもある「やりたくないことから将来の夢を見つける」は、ネガティブ(=やりたくない)とポジティブ(=将来の夢)で、なんだか正反対のようにも思えます。ところが「やりたくないことは自分の感情に素直で、そこに自分の本音がある」と緩利先生。「やりたくないことを明確に言葉にして、リストアップする。その一つひとつを自分の生活から切り離していくと、自分のやりたいことの輪郭が浮かんでくるんです」。

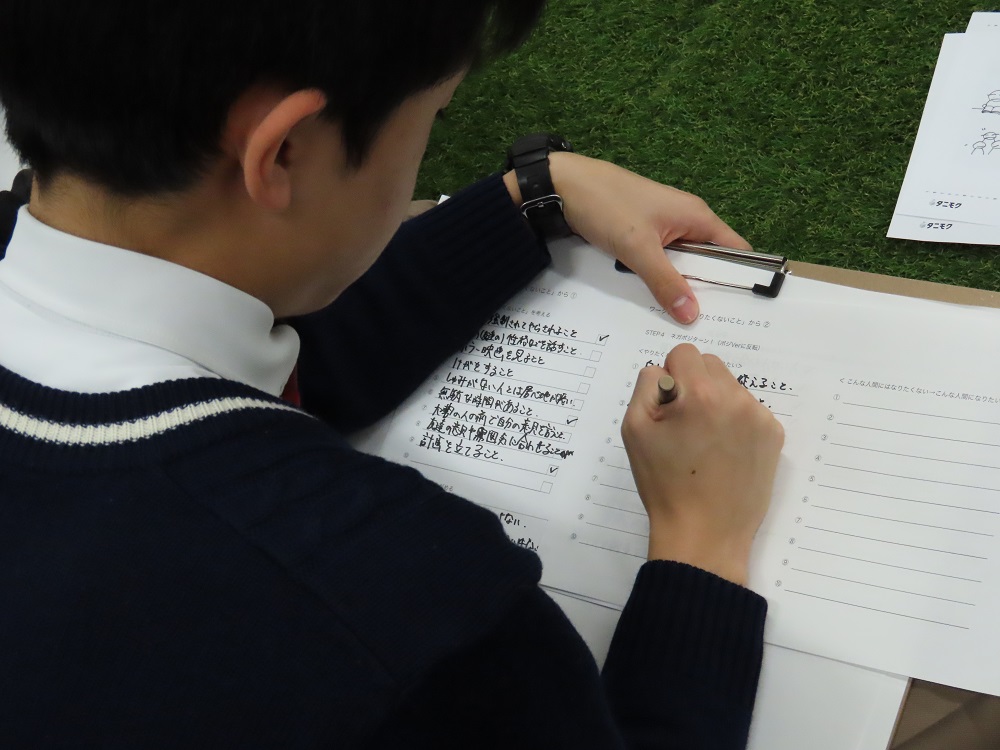

まずやることは、「自分がやりたくないこと」「こんな人間にはなりたくない」をリストアップすること。自分が苦手なこと、イライラすること、許せないことなどを考えて書き出します。ポイントは、自分に対してのブレーキを外すこと。緩利先生は「誰かに発表するものではないので、イヤイヤ期の二歳児になった気持ちで素直に書いてみましょう」とアドバイス。タニモクのにぎやかさとは一転して、参加者全員が集中してシートと向き合いました。

リストアップができたら、次はネガティブをポジティブに変換していきます。「やりたくないこと」を「これならやりたい」に、「こんな人間にはなりたくない」を「こんな人間になりたい」に反転していきます。不思議なことに、ネガティブをポジティブに反転するだけで、自分がやりたがっていること、どんな人間になりたがっているかのキーワードが見えてきます。

「人間は変わっていくので、ぜひ定期的にやってほしい。自分はどんな時にワクワクして、どんな時にイライラするのか。言葉にしていくと明確になるので、自分の心の動きをキャッチして、次のアクションにつなげてほしい」と緩利先生。こちらのワークも、アーカイブで分かりやすく説明しているのでぜひ体験してみましょう。

弘道館2の“お目付け役”でおなじみの倉成英俊さんからは、「そんなのもありなの?!」という最先端の働き方を教えていただきました。例えば将来のキャリアづくりには、夢を目指してひたすら登り続ける「山登り型」だけでなく、とりあえず始めてみて、その後いろんなきっかけで方向性を変えながら進路を決めていく「川下り型」があること。やりたいことが二つあったら、両方やるのもありだし、本業×副業というのも最先端の働き方。これらを知っているだけで、型に凝り固まらずに自分の未来を考えやすくなるはずです。

ワークショップが中心となった今回は、他人軸と自分軸から自己分析をする充実した講座となりました。受講した佐賀大学芸術地域デザイン学部2年の本間遼平さんは、「やりたいことがたくさんあって、夢が何かと聞かれたら答えられないのが悩みだった。今までにやったことがない方法で夢について考えることができていい経験だった。他人に話すことで、自分では思いつかないようなことにも気づけた」と満足そうな表情でした。

登壇した二人の先生にも受講生へのメッセージをいただきました。

(三石先生)

「将来への不安やネガティブな気持ちは誰もが持っています。人は、自分のなかでの選択肢がなくなると不安なるし、過度な気遣いで自分の選択肢を減らしている可能性も。自分をコントロールしながら、選択肢を減らさない行動をしてほしい」

「タニモクは、定期的にやるとずっと大事にしたい共通のことや、その時の自分に足りないものが見えてきます。これをきっかけに、ぜひ定期的にやってみてほしい」

(緩利先生)

「 “仕方がない”は呪いの言葉。仕方がないで諦めるんじゃなくて、どうやったらネガポジターンができるんだろうと面白がってほしい。一日一日を丁寧に、いかに充実したものにするかが大事」

「今回の講座で、自分の夢に対して思考のタガが外れたのではないでしょうか。シートに書き出した本音を大事にして欲しいし、そういう本音を応援してくれる大人がもっと増えてくれると嬉しいです」

夢も自分も、どんどん変わる伸びしろだらけの佐賀の若者たち。将来やりたいことは一つじゃなくていいし、もしも今、夢がなくても問題ありません。大切なのは、自分の心の動きを知っておくこと。ちょっとした気づきや意識の持ち方で、モヤモヤしていた目の前の景色はどんどん変わっていくはずです。この講座が、自分の好きなことを見つけ、自分らしいキャリアをデザインするきっかけになることを願っています。

講師プロフィール

三石 原士(みついし・もとし)

大学卒業後、渡独。設計事務所にてキャリアをスタート。

帰国後、大手情報サービス会社を経て転職サービス「doda」の立ち上げメンバーとしてパーソルキャリア(株)(旧社名:インテリジェンス)に入社。入社後はハイクラス転職サービス「doda X」やオウンドメディアの立ち上げなど、多くの新規事業、サービス開発のマーケティングを担当。2017年「タニモク」を開発。現在はミッション共創推進部の共創プロデューサーとして「タニモク」プロジェクト、「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」の事務局などを担当し、はたらく個人のキャリアオーナーシップを育む機会をつくり続けている。HRアワード、心理的安全性アワードなど、社内外の受賞多数。

緩利 誠(ゆるり・まこと)

1982年滋賀県生まれ。筑波大学大学院人間総合科学研究科学校教育学専攻を単位取得退学。

現在、昭和女子大学にて、現代教育研究所・所長ならびに全学共通教育センター・准教授。同大学大学院生活機構研究科人間教育学専攻も兼任。その他にも、(一社)日本ポジティブ教育協会の理事などを務める。専門は教育学、カリキュラム研究。もともとの研究テーマは脳の多様性に基づいた初等・中等教育における才能教育カリキュラムデザインの方法。最近は「共創する学び」というコンセプトを掲げ、研究活動・実践活動を展開。「先生による、先生のための、先回り研修会」(先3,さきさん:https://saki3.swu.ac.jp/)も主宰。